突然の引っ越し、周囲に誰にも居場所を伝えられない不安、そして「また見つかってしまうのでは」という恐怖——。DVやストーカー被害を受けた方が、新しい生活を始める際に最も心配するのが、「加害者に住民票から住所を知られてしまうこと」です。

次のようなお悩みを抱えていませんか?

- 転居先の住所が住民票を通じて加害者に知られないか不安

- 閲覧制限という制度があると聞いたけれど、どう手続きを進めればよいか分からない

- 警察や支援団体に相談済みでも、役所の窓口で何を伝えればいいのか不安

- 一人で制度を使うのが心細く、専門家に助けてほしい

- 弁護士に相談すべきか迷っている

住民票の閲覧制限制度は、こうした不安を抱える被害者の方のために用意された公的な支援制度です。この記事では、制度のしくみや対象となるケース、申請の流れ、必要な書類、そして注意点までをわかりやすく解説します。

さらに、状況に応じて弁護士に相談すべきケースや、当事務所の支援体制についても紹介しています。あなたの安心を守る第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

住民票の閲覧制限とは?

住民票の閲覧制限とは、DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為、児童虐待などの被害者が、自分の新しい住所を加害者に知られないようにするために市区町村が講じる措置のことです。正式には「住民基本台帳事務における支援措置」と呼ばれる制度で、被害者からの申出によって住民票や戸籍附票の閲覧・交付を制限します。被害者の居住情報が公的書類を通じて加害者に渡らないようにすることが目的です。

住民票の閲覧制限の目的と対象となる加害行為(DV・ストーカー・虐待など)

住民票閲覧制限は、住民基本台帳事務における支援措置として位置づけられています。目的はただ一つ、暴力や執拗な追跡から被害者の住所情報を守ることです。具体的には、以下のような加害行為の被害者が対象となります。

- DV(ドメスティック・バイオレンス)

- ストーカー行為

- 児童虐待

- その他上記に準ずる行為:必ずしも法律上明確にDVやストーカーと分類されないケースでも、それらに類する深刻な嫌がらせや暴力から逃れている場合には支援措置の対象となり得ます。

この制度は、上記のような生命や身体の安全が脅かされるおそれがある被害者を保護するためのものです。申出者本人だけでなく、同居の家族(子どもなど)もまとめて保護対象に含めることができます。

住民票の閲覧制限では何ができなくなるのか

支援措置(閲覧制限)が実施されると、加害者や第三者が役所を通じて被害者の住所情報を取得することがほぼできなくなります。具体的には以下のような制限がかかります。

- 住民票の写しや戸籍附票の写しを取得

- 住民基本台帳を閲覧

- 固定資産課税台帳など住所を特定できる帳簿の閲覧

以上のように閲覧制限がかかることで、役所経由で加害者に住所を知られるリスクは大幅に減ります。例えばDV加害者である夫が妻の住民票を取ろうとしても、「支援措置実施中につき交付できません」と市区町村から断られるため、新住所を突き止められない仕組みになっています。

住民票の閲覧制限の有効期間と更新について

住民票の閲覧制限(支援措置)は一度申請が認められると、その日から原則1年間有効です。

期間満了前1か月から延長申出ができ、更新すれば再び1年間延長されます。更新を忘れると閲覧制限が解除され、役所は通常どおり交付に応じるため、カレンダーやスマホで期限管理を徹底してください。

更新しないとどうなる?

期間満了までに延長の申出がない場合、措置は期限到来とともに自動的に終了します。措置が終了すると、役所は再び通常どおり住民票の交付請求に応じてしまう状態に戻るため、加害者に住所を知られてしまう危険が生じます。したがって、支援措置を利用している間は更新忘れに注意し、余裕をもって手続きを行うことが大切です。

なお、この閲覧制限の申出に手数料はかかりません。被害者保護のための制度ですので、無料で利用できます。

住民票の閲覧制限が利用できる条件とは?

住民票の閲覧制限が認められる法的要件

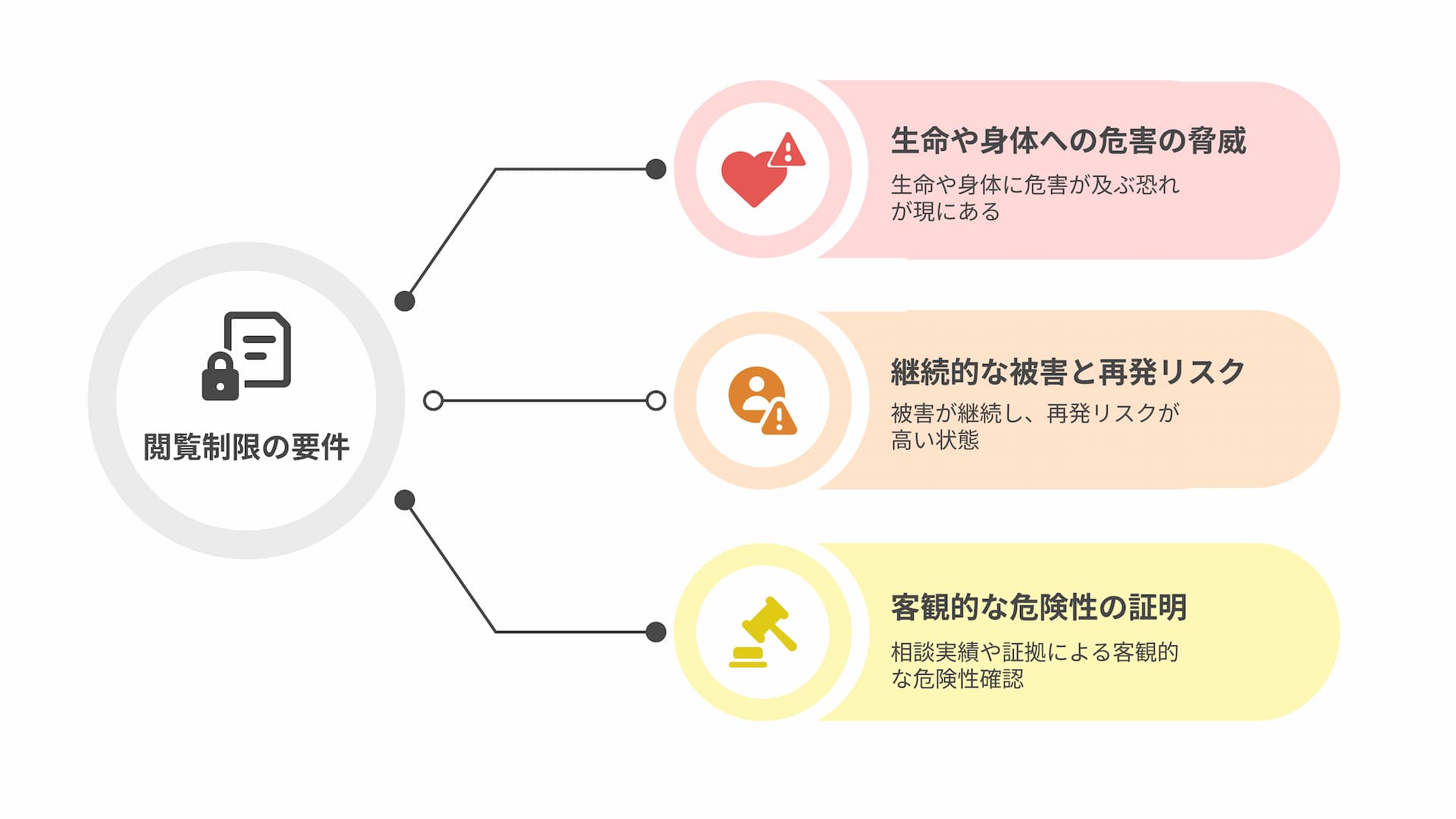

自治体が閲覧制限を認める要件は以下のとおりです。

- DV・ストーカー・虐待など、生命や身体に危害が及ぶおそれが現にある

- 被害が継続し、再発リスクが高い

- 相談実績や証拠により、危険性が客観的に確認できる

要件を満たすかどうかの判断は各自治体で行われますが、警察や支援センターなど公的機関が「危険な状況である」と認めているかが重視されます。そのため、後述するように事前に警察等へ相談しておくことが大切です。

対象となる被害者・世帯構成の範囲

申出は原則本人が行いますが、同じ住所の家族も併せて保護対象にできます。未成年の子どもや障害のある方は、親権者や成年後見人が代理申請可能です。世帯単位で住所情報を守れるため、母子世帯なども安心して転居できます。

警察・支援機関への相談が必要なケース

住民票の閲覧制限を利用するには、事前に警察や公的な支援機関への相談が必要となるケースがほとんどです。多くの自治体では、「支援措置を行う前提として警察等で被害の事実確認を行う」という運用になっています。

実務上は、次のような流れで警察・支援機関との連携が求められます。

警察への被害相談

DVやストーカー被害であれば、まず警察に被害届や相談をしておくことが重要です。警察に相談して被害の記録が残っていれば、役所も「危険が現実にある」と判断しやすくなります。

配偶者暴力相談支援センター等への相談

DVの場合、各自治体の配偶者暴力相談支援センター(女性相談センター等)に相談しておくとよいです。相談機関に継続的に相談している場合、その担当者が申出書の様式内で所見を書いてくれることもあります。

保護命令など裁判所の措置

すでに家庭裁判所からDVの保護命令決定が出ている場合も強力な証拠になります。

相談記録や証拠の提出

警察沙汰や裁判所の命令に至っていなくても、暴力・脅迫の証拠(診断書やLINEの脅迫メッセージなど)を持っていれば、それを持参して役所や支援センターに相談すると良いでしょう。そうした証拠があれば、相談機関から役所への意見書作成を依頼できる場合もあります。

このように、事前の相談と証拠確保がカギとなります。全く誰にも相談せず証拠もない状態でいきなり役所に行っても、直ちに支援措置が認められない可能性があります。役所としても、「本当に危険な状況か?」を判断しなければなりません。その判断材料として警察や専門機関の関与が極めて重要なのです。

住民票の閲覧制限のやり方【申請の流れ】

では、具体的に住民票の閲覧制限を利用するにはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。ここからは申請の具体的な流れについて説明します。基本的には自治体の窓口で所定の書類を提出する形ですが、事前準備や手続きのポイントがあります。

住民票の閲覧制限の手続きの全体フロー

住民票閲覧制限の申請は、次のようなステップで進めます。

- 警察・相談機関への相談 – 危険な状況であることを公的に記録

- 必要書類の準備 – 申出書および証拠書類、本人確認書類の用意

- 市区町村窓口で申出書を提出 – 自治体の担当窓口で支援措置を申請

- 審査・結果の通知 – 自治体が内容を確認し、支援措置開始の連絡

必要書類と準備するもの

申請にあたっては、あらかじめ必要書類を揃えておくことが大切です。主に以下のものを準備しましょう。

支援措置申出書

支援措置(閲覧制限)を申し出るための公式の書式です。市区町村役場の窓口で入手できます。自治体によっては「住民基本台帳事務における支援措置申出書」という名前になっています。

本人確認書類

免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行した写真付き身分証明書を用意します。申出者本人が手続きする場合は必須で、同居家族の分を併せて申請する際も原則として申出者(あなた)の本人確認書類だけで足ります。

被害状況を裏付ける資料

前項で述べたような警察・支援機関の関与を証明する資料があれば持参しましょう。例として、保護命令決定書の写し、警察に被害相談した際の受理番号や相談記録、ストーカー事案で警察から受けた警告書、医師の診断書、暴力・脅迫の録音や写真などです。それらがあれば申出書に記載するとともに、写しを添付すると安心です。資料が揃っていない場合でも手続き自体は可能ですが、審査がスムーズに進むよう用意できるものは用意してください。

印鑑(必要なら)

自治体によっては申出書に押印が必要なところもあります。念のため認印(シャチハタ不可の場合もあるのでできれば実印か認印)を持参しましょう。

申請先(市区町村窓口)と相談先(警察・弁護士など)

申請先は、現在お住まいの市区町村の役所です。具体的には市民課・区民課の戸籍住民担当窓口などになります。引っ越したばかりであれば転入手続きと同時に申請することも可能です。その際は転入届を提出する窓口で「DV被害のため住所の閲覧制限を申請したい」旨を伝えると、担当部署へ案内してもらえます。

もし引っ越し前であれば、現在の住所地の役所で転出届と同時に相談することも考えられます。基本的には新住所地での措置になりますが、転出時に事情を話しておけば新住所地に情報が共有されるなどスムーズに進む場合があります。

一方、申請に不安がある場合の相談先としては以下が挙げられます。

警察

既に警察に被害届や相談をしている場合、申請前に改めて「住民票の閲覧制限を申請しようと思う」ことを伝えておくと良いでしょう。警察から自治体へ連絡を入れてくれる場合もあります。また、まだ警察に相談していなかった方も、申請前に相談して被害事実の記録を残すことをおすすめします。

配偶者暴力相談支援センター等

各自治体のDV相談窓口や女性相談センターでは、住民票の閲覧制限についての情報提供や手続き支援も行っています。「こういう制度を使いたい」と相談すれば、役所のどこに行けばよいかなど具体的に教えてもらえます。必要書類の準備についてアドバイスを受けたり、ケースによっては役所の担当者と直接調整してもらえることもあります。

弁護士

法律の専門家である弁護士に相談する方法もあります。DVやストーカー被害に詳しい弁護士であれば、閲覧制限の申請手続きにも精通しています。弁護士に依頼すれば手続きのサポートをしてもらえ、何より精神的な支えになります。また、後述するように離婚調停や保護命令の申立てなど他の法的手続きも同時に必要な場合、弁護士にまとめて依頼すると一貫した対応ができて安心です。

以上のように、不明点や不安があれば遠慮なく専門家に相談することが大切です。ひとりで悩まず、使える窓口はすべて使うくらいの気持ちで安全対策を講じましょう。

住民票の閲覧制限の申出書の書き方と注意点

支援措置申出書(閲覧制限の申請書)は、自治体ごとに様式が若干異なることもありますが、概ね以下のような項目を記入します。

申出者(あなた)の情報

氏名、生年月日、現在の住所(転居先)などを所定欄に記入します。併せて以前の住所地や本籍地も記載欄があり、そこも漏れなく書きましょう。以前の住所地・本籍地を知らせることで、前住所地や本籍地役場での証明書交付も制限してもらえる仕組みです。転居前の自治体にも連絡が行き、加害者が古い住所の役所から転出先を調べることも防げます。

支援措置を求める事務

具体的に何を制限してほしいかチェック欄が設けられています。「住民票の写しの交付」「戸籍の附票の写しの交付」「住民基本台帳の閲覧」など項目があるので、原則すべてチェックを入れて提出します。

被害者の状況(加害行為の区分)

DVなのかストーカーなのか児童虐待なのか、該当するケースにチェックを入れます。また「これらに準ずる場合」はその他にチェックをします。複数該当する場合は、該当全てにチェックします。

加害者に関する情報

加害者が誰か分かっている場合は氏名や生年月日、申出者との関係などを記入します。「夫」「元妻」「交際相手」「実父」等と書きます。もし氏名が不明(ストーカーで相手の素性がわからない等)であれば空欄でも構いません。

相談先・支援機関の関与状況

警察やDV相談センター等に相談した日時や担当部署名を記入する欄があります。ここはできるだけ詳細に書きましょう。

併せて支援を求める者

同居の家族も保護したい場合は、その氏名・生年月日を記入します。子どもが複数いる場合は全員分書き漏れのないよう注意します。

備考欄

代理人が申し出を行う場合や、その他特記事項がある場合に記載します。例えば子ども本人ではなく母親が代理で申請する場合などに、ここへ代理人の氏名・住所等を記載します。

以上が申出書の主な記載事項です。記入上の注意点としては、とにかく漏れなく正確に書くことです。特に加害者情報や相談先情報は後で自治体が裏付け確認する際に使われますので、できる限り詳しく書きましょう。自信がない部分は窓口で質問しながら埋めていきましょう。

また、虚偽の申請は厳禁です。当然ながら嘘の内容で閲覧制限をかけることはできませんし、万一虚偽が判明すれば措置は取り消されます。

申請後、数日以内に結果が通知されます。有効期間は1年です。期間中に住所や姓名など申出書の内容に変更が生じた場合は、速やかに最初に申出をした自治体に対して変更の申出を行う必要があります。例えば再度引っ越した場合や結婚離婚で名字が変わった場合などは、放置せず手続きをしてください。

住民票の閲覧制限の注意点と限界

住民票の閲覧制限制度は被害者の住所を守る強力な手段ですが、万能ではないことも理解しておく必要があります。ここでは、この制度の限界や注意点について解説します。「これさえやれば絶対安心!」と思い込まず、あくまで対策の一つとして現実的なリスクも把握しましょう。

加害者に知られる可能性がゼロとは限らない?

閲覧制限は公的情報の漏えいを防ぎますが、

- 裁判所を通じた開示請求

- 共通の知人からの伝聞

- 引っ越し時の尾行

など私的ルートは完全には防げません。SNSの位置情報投稿も要注意です。

制度の限界と想定されるトラブル事例

支援措置制度にはいくつか構造的な限界があります。そのため、制度を利用する際には次のようなトラブルが起こり得ることも理解しておきましょう。

更新忘れによる漏えい

前述のとおり閲覧制限は1年ごとの更新制です。もし更新を失念し期間が切れてしまうと、その途端に役所は通常通り住民票を交付してしまいます。「更新期限に気づかず支援措置が解除されてしまい、ちょうどその時期に加害者側に住所を取られてしまった」という事例も報告されています。

第三者を装った不正請求

加害者が友人知人や弁護士を使って第三者のふりをし、正当な理由であるかのように住民票請求を試みる恐れもあります。幸い、現在は厳格な審査により不審な請求は通らない運用になっています。しかし審査は人間が行う以上100%完璧ではありません。

物理的な尾行・追跡

制度とは直接関係ありませんが、住所が知られなくても加害者が執念深く尾行してきたり、探偵に旧居から張り込まれるケースも考えられます。例えば引っ越し時に尾行されて新住所が特定されてしまったり、子どもの学校を張られて行動パターンから自宅を突き止められるといった事例です。

このように、閲覧制限制度は完璧な盾ではないものの、多くのケースで被害者の安全確保に大きな効果を発揮していることも事実です。起こり得るトラブルをあらかじめ知っておくことで、「制度を使っているから大丈夫」と油断せずに済みますし、万一想定外の事態が起きても迅速に対処できます。

制度以外にできる防衛手段(転居、保護命令など)

住民票の閲覧制限以外にも、DV・ストーカー被害から身を守るために取れる手段はいくつかあります。総合的な防衛策を講じることで、より安全を高めることができます。

| 手段 | 目的 |

|---|---|

| 遠方への転居 | 物理的距離の確保 |

| 電話番号・SNS変更 | 連絡手段の遮断 |

| DV保護命令 | 接近禁止を法的に担保 |

| ストーカー禁止命令 | つきまとい行為を刑事罰化 |

| シェルター利用 | 緊急避難で安全確保 |

以上のように、住民票の閲覧制限+αの対策を組み合わせることが重要です。住所を隠すだけでは防ぎきれない部分を、他の手段で補完するイメージです。公的制度(閲覧制限・保護命令等)と私的対策(転居・連絡断絶・防犯対策等)を両輪で進めることで、より安全な環境を確保できます。

弁護士に相談すべきケースとは?

DVやストーカー被害に直面している方の中には、「弁護士に相談すべきかどうか」悩まれる方も多いでしょう。ここでは、特に弁護士の助力を得た方が良いケースについて解説します。法的手続きや交渉ごとが絡んでくる場合、早めに弁護士に相談しておくことで安心感と有利な状況を得られます。

DV離婚や接近禁止命令との併用が必要なケース

配偶者からのDVが原因で別居・離婚を考えている場合、離婚手続きと並行して住民票閲覧制限や保護命令を進めるケースが多くなります。このように複数の法的手段を併用する状況では、弁護士に相談するメリットが大きいです。

例えば、DV被害者が夫と離婚する際に、住民票閲覧制限で新住所を隠しつつ家庭裁判所で離婚調停を行い、さらに接近禁止の保護命令も申し立てる——こうした複雑な手続きを同時進行させることになります。個人でこれらすべてを管理するのは非常に負担です。弁護士であれば、離婚関連の交渉・調停から保護命令申立て、閲覧制限の申請サポートまで一括して対応できます。

特に離婚調停や裁判では、被害者が相手方と顔を合わせたり連絡を取ったりしなくても済むよう、弁護士が代理人となってくれます。DV加害者が相手の場合、直接話し合いをするのは危険ですから、弁護士を立てて交渉するのが安全です。また、調停期日に万一相手が待ち伏せするリスクなどがある場合も、弁護士と一緒であれば安心感が違います。

接近禁止命令(保護命令)についても、弁護士は必要な証拠を整理し迅速に家庭裁判所へ申し立てを行ってくれます。保護命令と閲覧制限を併用することで、「近づけない+住所も分からない」状態を法的に作り出せます。こうした手続きを適切に組み合わせるためにも、弁護士の関与が望ましいでしょう。

証拠収集や書類準備が不安な場合

DV・ストーカー被害の相談者からよく聞く声に「何をどう証明したらいいか分からない」「書類の書き方が難しくて不安」というものがあります。確かに、被害の事実を裏付ける証拠集めや、公的書類の作成は慣れないと難しい作業です。こうした場合にも弁護士に相談する価値があります。

弁護士であれば、どのような証拠が必要か具体的に指示してくれます。例えばDVであれば怪我の診断書や暴力の写真、日記、メールの保存など何が有力か教えてくれますし、ストーカーであればいつどこで何があったかを時系列で整理する手伝いをしてくれます。自分では些細と思っていた事実が法的には重要だったり、その逆もあります。専門家の目線で証拠を取捨選択・補強してもらえるのは心強いでしょう。

また、住民票閲覧制限の申出書をはじめ、離婚調停申立書や保護命令申立書など書類作成も代行またはサポートしてもらえます。法律用語が並ぶ書類に自力で記入するのは大変ですが、弁護士がいればヒアリングした内容をもとに適切な文言で作成してくれます。申出書に添付する陳述書(被害状況の詳細を書く書面)を書いてもらったりすることもできます。

そして何より、書類や証拠を揃える過程で精神的な支えになってくれる点も重要です。被害を思い出しながら一人で準備するのは辛い作業ですが、隣に寄り添ってくれる専門家がいれば安心感があります。質問にもすぐ答えてもらえるので、「これで合っているのだろうか…」と悩み続ける必要もありません。

制度利用とあわせて離婚協議や調停を行う場合

前述しましたが、DV・モラハラを理由とする離婚の場合、安全を確保しつつ離婚条件を詰めていく必要があります。この際に弁護士がサポートしてくれる恩恵は計り知れません。

離婚協議(話し合い)や調停において、相手と直接やり取りしないで済むことは被害者にとって大きなメリットです。弁護士に依頼すれば、相手への連絡や条件交渉はすべて弁護士経由になります。あなたは弁護士とだけ打ち合わせをしていれば良いので、加害者と対峙する精神的ストレスや危険を避けられます。

また、調停や裁判になれば住所を秘匿したまま手続きを進める工夫も必要です。通常、裁判所の書面には当事者双方の住所が記載されますが、DV事案では申出により被害者住所を相手に伏せてもらうことも可能です。こうした法廷内での配慮についても、弁護士がいれば適切に家庭裁判所へ申し入れてくれます。結果として、住民票閲覧制限で役所から漏れなくても、裁判所経由で漏れてしまったという事態を防ぐことができます。

さらに、離婚に伴う財産分与や養育費、親権といった問題もプロの視点でしっかり主張・確保してもらえます。被害者自身が話し合いに出ると、相手に気圧されて本来もらえるはずの財産や権利を諦めてしまうケースが多々あります。弁護士は被害者の代弁者として適正な条件を粘り強く引き出してくれるでしょう。

このように、閲覧制限の制度利用と平行して他の法的手続きを進める際には、弁護士のサポートが有用です。安全を守りながら有利な離婚成立や問題解決を図るためにも、専門家をうまく活用してください。

不安を抱え住民票の閲覧制限を検討中のあなたへ

DV・ストーカー被害に悩む方にとって、住民票の閲覧制限制度は新生活への扉を開く心強い制度です。しかし同時に、制度の限界も踏まえた上で活用することが肝心です。

DVやストーカー被害による不安・恐怖を一人で抱え込む必要は全くありません。むしろ、信頼できる専門家や機関に早めに相談することが解決への第一歩です。

私たち弁護士法人グレイスは、「依頼者の安心が最優先」という理念のもと日々業務にあたっています。DVやストーカー被害で苦しむ方が、もう一度安心して笑顔で暮らせる日常を取り戻せるよう、法律の面から全力でサポートいたします。

どうか一人で悩まないでください。住民票の閲覧制限という制度も、警察など公的機関の力も、そして私たち法律の専門家の力も、すべてあなたの味方につけることができます。まずは小さな一歩でも構いません。誰かに相談してみることで状況は必ず動き出します。

あなたの勇気が、明日への安心につながるでしょう。ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。あなたが安心して暮らせる未来を取り戻すために、一緒に歩んでいきましょう。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、

受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。