離婚しようと考えても、そもそもどのようにしたら離婚できるのか、具体的な手続をご存知でない方は少なくありません。

離婚届はどこでもらえるのか、所定の用紙でなければならないのか、離婚届には何を書かなければならないのか、どこに提出するのか、夜間や休祝日でも出せるかなど具体的な手続に不安を覚える方もいらっしゃると思います。

離婚届は、所定のルールを守らないと役所に受理してもらえず、法律上の離婚として認めてもらえません。その場合には、届出が遅れたことによって婚姻費用が発生するなど無用な金銭トラブルに発展する可能性もあります。

ここでは、離婚届の貰い方・書き方のほか、離婚届を提出する際の書類のチェックリストを見せながら皆さんに離婚の手続について解説いたします。

離婚届はどこでもらえる?

「離婚届」という言葉を聞かれたことがある方は多いと思います。その一方で離婚届を実際に見たことがある方は意外と少ないです。離婚届というのは、法令によって様式が定められており、全国共通の書式を利用します。白いコピー用紙に「○○と××は離婚します。」と勝手に書いたものは「離婚届」とは呼ばないのです。

では、離婚届の用紙はどこで手にいれることができるのでしょうか。離婚届は、各市区町村の窓口(市民課や戸籍課)でもらうことができますし、近年ではインターネット上で配布している市区町村も多いです。

主要都市の離婚届の届出方法やダウンロード可能な書式を掲載したページをご紹介いたしますので、該当する地域にお住まいの方はご利用ください。

市区町村によっては、ダウンロードできないところもありますので、ご了承ください。

◆札幌市

https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/koseki/rikon.html

◆東京都江東区

https://www.city.koto.lg.jp/060302/kurashi/jumin/koseki/5063.html

◆横浜市

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/koseki/rikon.html

◆名古屋市

https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000011497.html

◆大阪市

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369802.html

◆神戸市

https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/03_rikon.html

◆福岡市

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A019.html

離婚届の書き方

協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、どの方法で離婚しようとも、離婚届を出すことは必須になります。そこで、それぞれの方法での離婚届の書き方と記入の際の注意点をまとめました。

協議離婚の離婚届の書き方

協議離婚、すなわち調停や裁判等、裁判所の手続を経ることなく、当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし、離婚届を所定の市区町村に提出する場合の、離婚届の書き方です。

- 協議離婚とは >

- 協議離婚を検討されている方 >

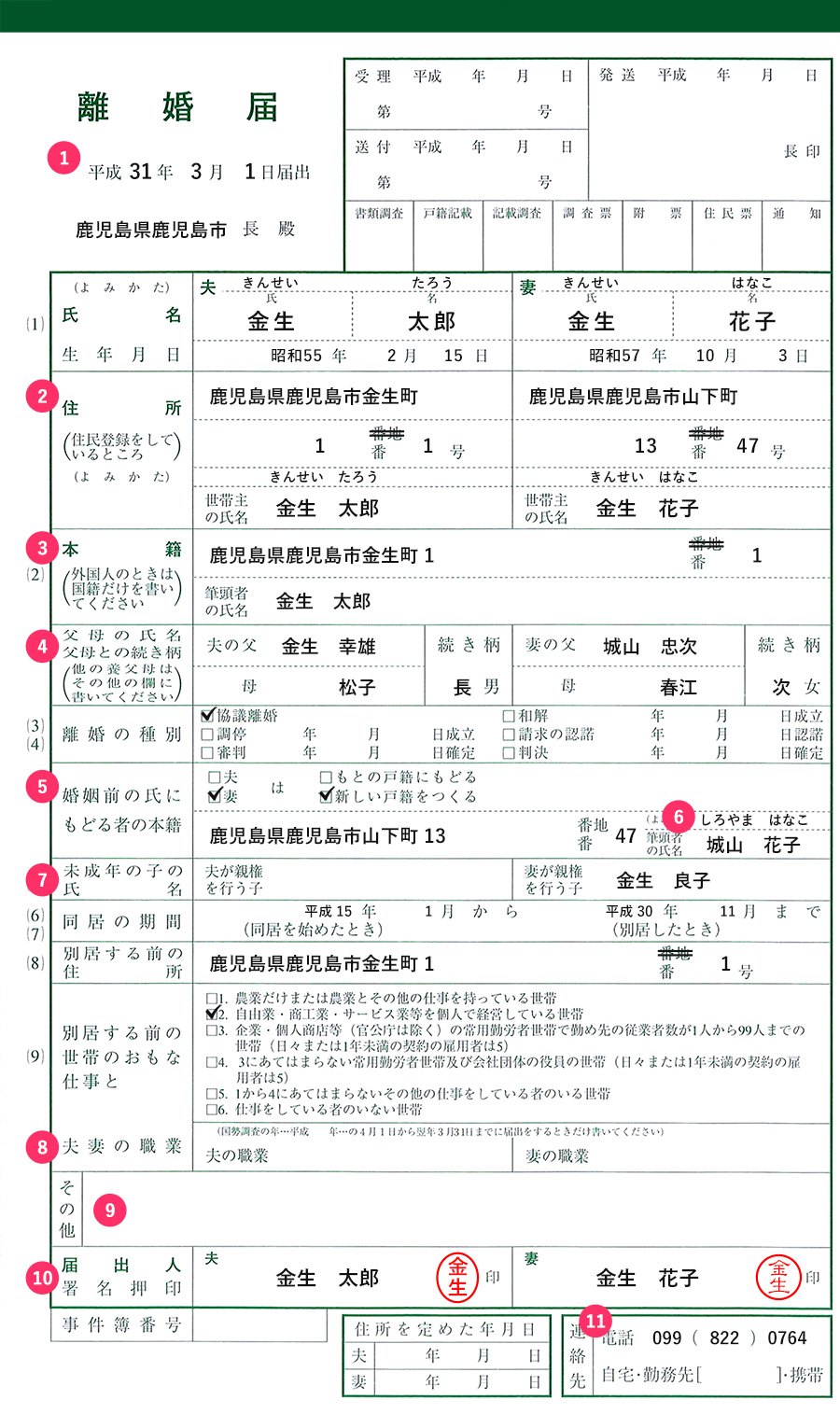

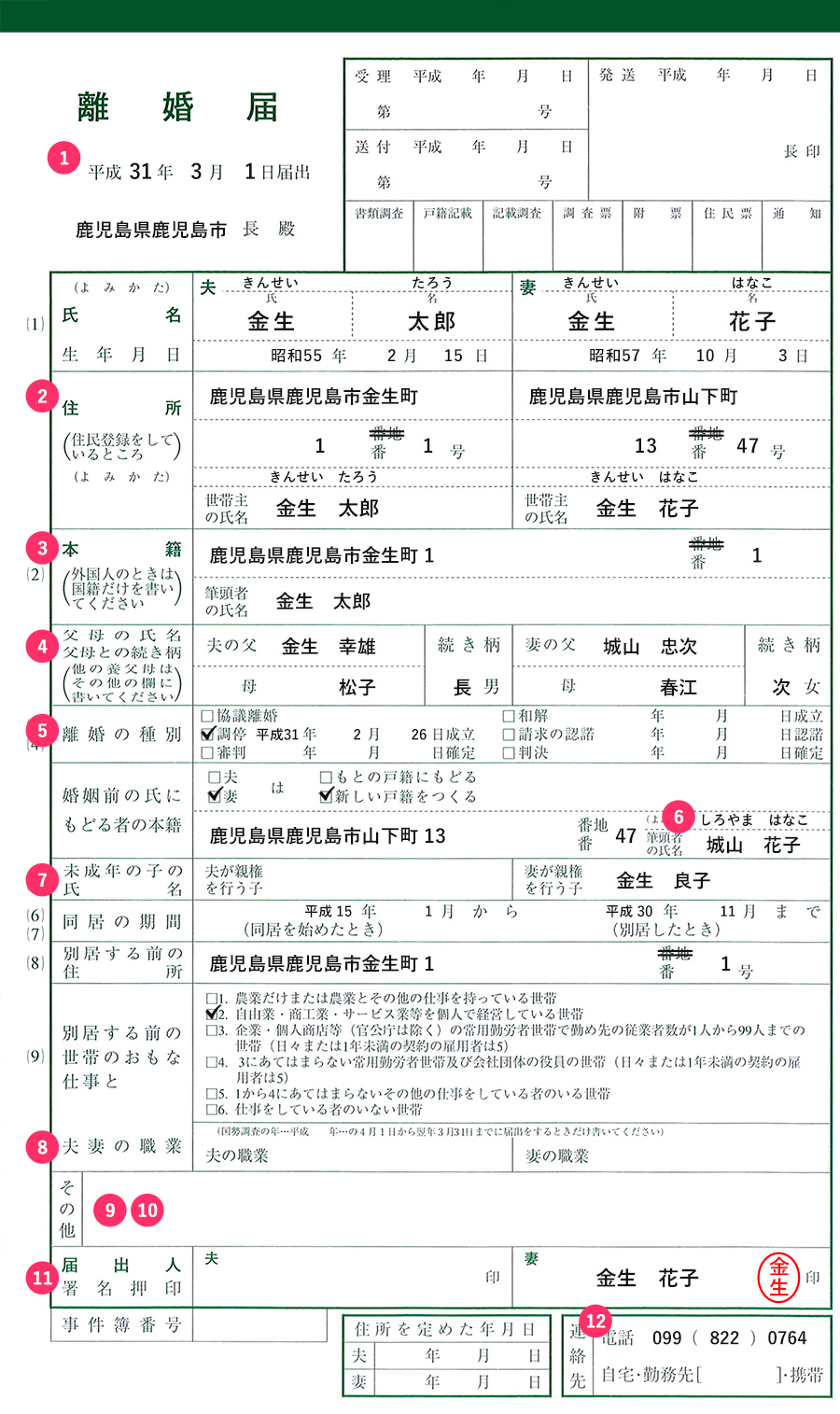

離婚届(左側ページ):協議離婚記入例

- 1届出の日付

-

- 届出をした日が、離婚した日になります。

- 届出日を訂正する場合は、届出人欄に押印した印での訂正印が必要となります。

- 2住所

-

- 現在の住民登録をしている住所を記入してください。

- 住所を変更するときは住所を移す届出(転入届等)の手続きが必要です(夜間・土・日・祝祭日に届出する場合は住所の移動はできません)。

- 3本籍

-

- 婚姻中の本籍を記入してください。

- 4父母の氏名

-

- 実父母の氏名を記入してください。

- 父母が婚姻中の場合は母の氏は不要です。

- すでに亡くなられている場合でも記入が必要です。

- 5婚姻前の氏にもどる者の本籍

-

-

婚姻のとき氏が変わった人は、次の中から選んでください。

- 婚姻前の氏を名のり、婚姻前の戸籍にもどる

- 婚姻前の氏を名のり、自分で新しい戸籍を作る

- 婚姻中の氏を名のり、自分の新しい戸籍を作る

- 1、2を選ぶ方は、離婚届のこの部分に必要事項を記入してください。

- 3を選ぶ方は、離婚届のこの部分には記入しないでください。離婚届とは別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。届出期間は離婚の日から3か月以内です。

- もどる戸籍が除籍になっている場合は、戻れません。

-

婚姻のとき氏が変わった人は、次の中から選んでください。

- 6婚姻前の氏にもどる者の本籍 筆頭者の氏名

-

- 変更後の氏およびふりがなを記入してください。

- 7未成年の子の氏名

-

- 夫婦の間に未成年(20 歳未満)の子がいる場合は、夫、妻のいずれかに親権を定め記入してください。

- 親権の訂正は夫と妻両方の訂正印が必要です。

- 8夫妻の職業

-

- 国勢調査の年のみ記入してください。

- 9その他

-

-

養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。

例:夫の養父 金生 義男

養子

養母 春子

-

養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。

- 10届出人

-

- 婚姻中の氏名で、必ず本人が自署し、別々の印鑑で押印してください。

- 11連絡先

-

- 昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。

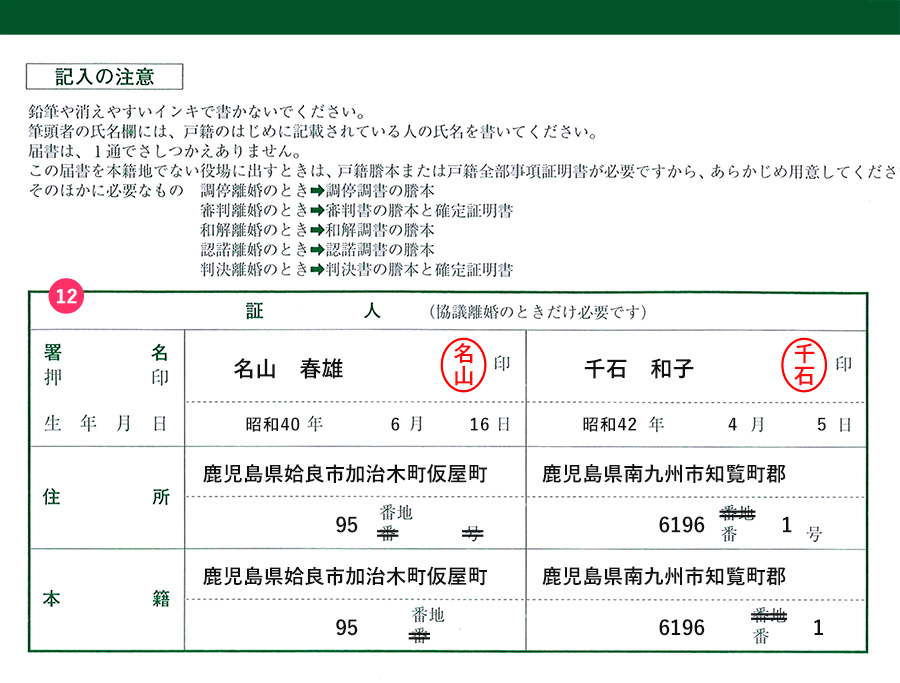

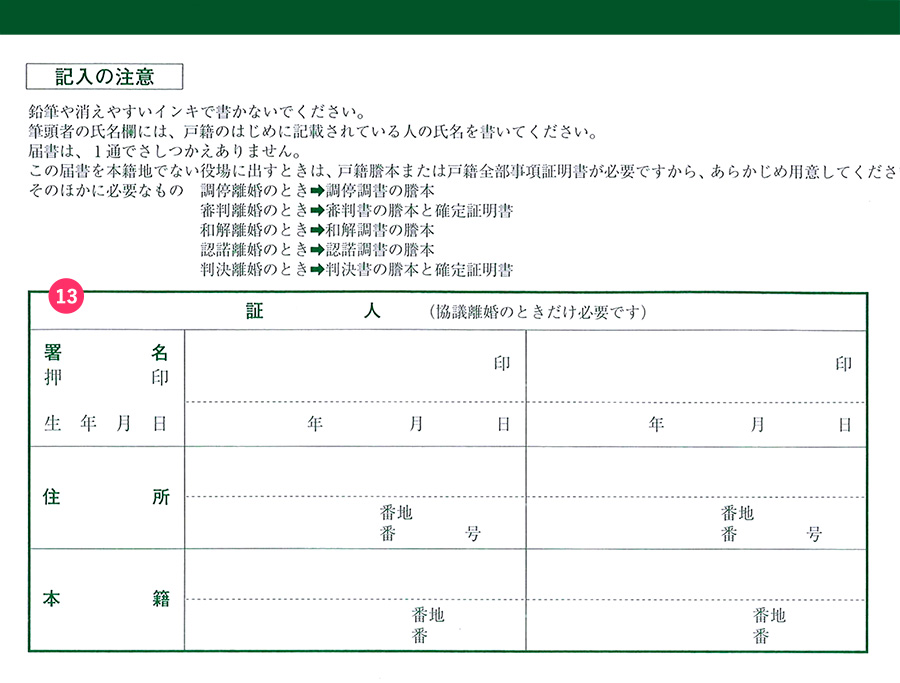

離婚届(右側ページ):協議離婚記入例

- 12証人

-

- 成年者(20歳以上)の人にもらってください。

- 必ず証人者本人が自署し、印鑑は各自別々のものを使用してください。

- 外国人が証人になる場合は、氏名は本国名、生年月日は西暦、本籍は国名を記入してください。押印の習慣のない国の人は署名のみで結構です。

- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペンなど)で書かないでください。

裁判離婚の離婚届の書き方

離婚届(左側ページ):裁判離婚記入例

- 1届出の日付

-

- 裁判確定日から10日以内に届出してください。

- 10日を経過した場合は簡易裁判所宛の戸籍届出期間経過書を書いていただきます。

- 届出日を訂正する場合は、届出人欄に押印した印での訂正印が必要となります。

- 2住所

-

- 現在の住民登録をしている住所を記入してください。

- 住所を変更するときは住所を移す届出(転入届等)の手続きが必要です(夜間・土・日・祝祭日に届出する場合は住所の移動はできません)。

- 3本籍

-

- 婚姻中の本籍を記入してください。

- 4父母の氏名

-

- 実父母の氏名を記入してください。

- 父母が婚姻中の場合は母の氏は不要です。

- すでに亡くなられている場合でも記入が必要です。

- 5離婚の種類

-

- 調書等で日付を確認のうえ、記入してください。

- 6婚姻前の氏にもどる者の本籍 筆頭者の氏名

-

- 変更後の氏およびふりがなを記入してください。

- 7未成年の子の氏名

-

- 夫婦間に未成年(20歳未満)の子がいる場合は、調書等に親権者が記載されています。

- 8夫妻の職業

-

- 国勢調査の年のみ記入してください。

- 9その他

-

-

届出人ではない人が、新しい戸籍をつくる希望がある場合は、「その他欄」に、下記のとおり記入してください。

例: 「新戸籍編成の申出をします、新本籍 ○○県○○市○○番地 金生 花子(氏名) 印(届出人とは別の印)」

なお調停調書等に記載のある場合は不要です。

-

届出人ではない人が、新しい戸籍をつくる希望がある場合は、「その他欄」に、下記のとおり記入してください。

- 10その他

-

-

養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。

例:夫の養父 金生 義男

養子

養母 春子

-

養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。

- 11届出人

-

- 届出人は、原則として申立人です。

- 申立人が、10日以内に届出しないときや、死亡・行方不明のときは、相手方から届出できます。

- 必ず本人が自署し押印してください。

- 12連絡先

-

- 昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。

離婚届(右側ページ):裁判離婚記入例

- 13証人

-

- 協議離婚以外は、証人は不要です。

- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペンなど)で書かないでください。

離婚届を書く上でよくある質問

Q1:離婚届に用いるハンコはなんでもいいのですか?

いわゆる認印でも差し支えはありませんが、印鑑登録をした実印を用いることが望ましいです。

誰でも簡単に購入することができる印鑑を使用した場合、万が一、後日、「離婚届が勝手に作成されて、無断で届出された。」などと紛争となった場合、夫婦本人が手続をしなかったことが推認される可能性があります。

裁判では、離婚の無効が争いになった場合に、押されている印鑑の印影が実印であるかどうかは、結果に大きな影響を与える考慮要素となります。

当然、「実印を知らない間に持ち出されて、届出された。」というケースもありますし、「離婚届に認印を捺しただけです」「証人がいる」「互いに離婚意思はあった」「届出後に離婚したことを前提とする振る舞いをしていた」などの主張をするため、印鑑の種類だけで、結論が決まるものではありません。

しかし、何もやましいこともしていないのに疑いをかけられないようにするためにも、印鑑登録をした実印を用いることが望ましいです。

Q2:離婚届はどちらが書くのですか?

1 手続の種類

記入を誰が行うかについては、離婚の手続きによって変わります。

協議、調停、審判、裁判といった離婚の手続のうち、いずれの場合でも、戸籍上に、離婚をしたことを記録するために、自治体へ、離婚届の提出をする必要があります。

離婚届には、氏名住所等の記入欄(離婚届の左側)、届出人の署名欄(同左下側)、証人の署名欄(同右側)などがありますが、証人の署名をしなければいけないのは、4つの手続のうち、協議離婚のみで、家庭裁判所を介した手続では必要とされていません。

2 協議による離婚の場合

話し合いにより離婚を成立させる協議離婚手続では、離婚届には夫婦双方が記載し、本人に署名し、別々の印鑑で押印をする必要が生じます。

3 家庭裁判所による離婚の場合

その他の調停、審判、裁判による離婚は、家庭裁判所での話し合いを経て、離婚を成立させる手続であるため、夫婦間で争った後に相手方となった一方の夫婦に署名捺印を求めることは現実的ではありません。

これらの手続で、離婚成立したときには、裁判所が作成した調停調書、審判書謄本などといった書類を添付して届出をすることで、離婚届には相手方による署名や捺印は不要となります。

Q3:離婚届と転居届、どちらを先に出した方が良いのですか?

どちらを先に出さなければいけないとは決まっていません。

住民票の移動については、住民登録法上、転入した者も、転居した方も、いずれも14日以内に市町村長への届出が必要となるため、離婚の話し合いに向けた別居を始めた後、直ちに、転居届を提出することもあります。

もっとも、離婚に伴って必要となる手続(戸籍、年金、引越しにより住民票上の移動、児童扶養手当、通学先)には、その大半の手続にて、離婚届を届け出た後の戸籍に関する手続きを経て作成された新しい戸籍謄本や住民票の提出が求められます。

そのため、お子様がいる家庭で、離婚後に受け取ることが出来る手当や助成金(親権者となった場合の児童扶養手当等)の手続や、通っている保育園、学校などの転園や転校といった手続きは、居住する自治体にて行うためにも、一般的には、離婚届を先に出し、新しく作成された戸籍謄本や住民票にて手続を行うことが多いです。

しかし、この両届け出の順番を気にされる方の中には、離婚後に、相手に住所を知られてしまうことを恐れている方もいます。

そのような場合には、結婚していた時の戸籍に、新しい住所を記載しないという方法をとること、つまり、転居届の提出を後回しにするという方法も考えられます。

その場合には、(1)既に引っ越していたとしても住民票を移す前に、離婚届を届出る(2)新しく作成する戸籍の本籍地に、新しい住所を記載しない、(3)住民票を移動する(4)住民票、戸籍の附票等を閲覧・交付をできないように制限を求めるといった手順が必要となります。

このように離婚後にも、さまざまな手続が必要となりますが、当事務所では、御依頼いただいた方に対し、これらの協議離婚や、調停離婚の後に必要となる手続に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。

離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。

些細なことでも、気になることが浮かんでいる方は、お気軽にご相談ください。

Q4:離婚届は郵送で出すこともできますか?

はい。郵送で届出することも可能です。これは、戸籍法47条という法律が根拠とされています。なお、協議離婚(裁判所が関与しない離婚)の場合、離婚届の届出を行なった日に初めて離婚の法的効力が生じます。郵送の場合、郵便を発送した時点と市町村にそれが届いて受理される日が異なるのが通常ですが、離婚日は、離婚届の受理日となります。

Q5:同居したまま離婚した場合、離婚後も住民票上同一世帯のままでいることはできますか?

はい。できます。

多くの場合、離婚する夫婦は別居を前提としていますが、離婚後も男女が同居を続け、住民票上同一世帯であり続けることは可能です。

これは、特に特殊な手続を取る必要はなく、単に離婚後も住民票を異動させない(世帯分離しない)でいれば、自然と同一世帯のままでいられます。

ただし、現実問題としては、住民票上の世帯が分かれていた方が、公的な手続で有利に扱われることが多いです。例えば、児童扶養手当や児童手当、生活保護などの公的な扶助を受ける場合は世帯の収入によって給付される金額が変わりますが、同一世帯のままでは実質的に生計が同一であると判断され、扶助が得られなかったり、得られたとしても金額が低くなる可能性があります。

Q6:離婚届は、休日に出すこともできますか。

離婚届は、土日祝日などの休日、平日夜間でも、役所の時間外受付窓口がある限り提出できます。規模の大きな庁舎では時間外受付窓口が存在することが多いですが、役所の支部、支所や出張所などの小規模庁舎では、時間外受付窓口が設置されていない場合も多いです。 各役所のホームページ等で、時間外受付窓口の所在を確認してから、提出されてください。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、

受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

離婚に関する書類のチェックリスト

離婚届を提出する際や離婚後は、各関係機関へ提出するものがたくさんあります。ここでは、それぞれの手続きに必要なものをまとめました。

各自治体の役所にて

本籍地、住所地、所在地のいずれかの市町村の役所にて、以下の手続きを行なってください。

- ・ 離婚届の提出

-

【手続きに必要なもの】

- 届出人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど官公署発行のもの・有効期限内のものに限る)

- 届出人の印鑑(離婚届に押印したもの)

- 戸籍全部事項証明書(本籍地に届出の場合は不要)

・協議離婚の場合

- 成年2人の証人の署名押印

・裁判離婚の場合

- 審判(判決)の場合 / 審判(判決)書の謄本または抄本、および確定証明書

- 調停(和解)の場合 / 調停(和解)調書の謄本または抄本

- ・ 引き続き婚姻中の氏を名乗る場合

-

【手続きに必要なもの】

- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条22の届)

- 戸籍全部事項証明書(本籍地に届出の場合は不要)

- 届出人の印鑑

- 離婚の日から3ヶ月以内の届出が必要です。

- ・ 子の戸籍を自分の戸籍に移す場合

-

【手続きに必要なもの】

- 入籍届

- 家庭裁判所の許可書

- 入籍先の親(父母の離婚の記載済みのもの)の戸籍全部事項証明(本籍地に届出の場合は不要)

- 届出人の印鑑

- 離婚届と同時の手続きはできません。別途家庭裁判所への申し立てが必要です。

- ・ 配偶者の健康保険から脱退して、新たに国民健康保険に加入する場合

-

【手続きに必要なもの】

- 健康保険資格喪失証明書(配偶者の就業先より取得)

- 戸籍の届出は、原則 24時間、365日受付を行っています。しかし、届出書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前 8時 30分から午後 5時 15分)に来庁していただくことがあります。

- 届出内容が戸籍に記載されるまで 2週間程度の時間がかかります。

年金事務所にて

- ・ 厚生年金の分割をする場合

-

【手続きに必要なもの】

- 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書

- 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍全部事項証明書等)

- 請求日1ヶ月以内に作成された、お二人の生存を証明できる書類(戸籍全部事項証明書等)

- 年金分割の請求をされる方の身分証明書

年金分割を明らかにできる以下の書類

・協議離婚の場合

- 合意書(年金事務所指定の書式)

・裁判離婚の場合

- 審判(判決)の場合 / 審判(判決)書の謄本または抄本、および確定証明書

- 調停(和解)の場合 / 調停(和解)調書の謄本または抄本

- 離婚の日の翌日から2年以内の手続きが必要です。

離婚成立後のこと

戸籍と姓の問題について

離婚を考えたときに、悩む点の一つとして、旧姓に戻ることがあります。

原則は、結婚により姓(氏・苗字)を改めた夫又は妻は、婚姻前の氏に戻ることになりますが、氏をそのまま使用する届出をすることで、離婚後にも、婚姻当時の氏を使用することができます。

離婚届を提出するときに、一緒に提出して届出ることが多いですが、たとえ離婚届の提出時に同手続をしなかった場合も離婚後3か月以内であれば、同手続をすることが可能であり、3ヶ月を経過した場合にも例外的に認められることはあります。

詳しくは、このサイト内の「離婚をしたら、必ず旧姓に戻らなければいけないの?」をご確認ください。

また、子どもと母親の戸籍や姓を同じにするためにも、家庭裁判所にて「子の氏の変更許可の申立」という手続をとる必要があります。

お子様は、離婚により当然には親権者となる親の戸籍には入らず、親権者と同じ氏を名乗るかどうかも考えなくてはならないため、親権者と同じ戸籍に変更する手続と、氏の変更手続が必要となります。

父の戸籍のまま結婚時の姓を名乗るケース、母の戸籍に入れて結婚時の姓を名乗るケース、及び、母の戸籍に入れて母の旧姓を名乗るケースなど、各ケースに応じて、「子の氏の変更許可申立書」、許可後の「入籍届」などの手続が必要となります。

離婚するにあたっては、戸籍や姓の変更の問題は避けられません。離婚後の生活をスムーズに開始するためにも、同手続に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。

離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。

離婚後に親権を変更したい場合

1 家庭裁判所での調停や審判が必要

離婚をするときに未成年者の子がいる場合には、父母の一方を親権者と定めて、離婚届に記載し、届け出ます。

夫婦双方の協議又は裁判にて決めた親権者を、離婚後に変更するためには、家庭裁判所での調停又は審判が必要となります。父母双方の協議だけで変更することはできません。

2 調停や審判で話し合う要素

子の親族が、家庭裁判所に、親権者の変更調停を申し立てた後、様々な観点から、子どもの利益にために、親権者を変更する必要であるかどうかを主張することとなります。

たとえば、監護をする能力、経済力、育てる環境、年齢によっては子どもの意思、離婚後の面会交流の実施状況、お子さまの状態(年齢、性別、心身、現在の環境への適応、今後の養育環境など)などを、双方が主張立証することになります。

双方の親権に関する言い分が食い違っている場合などは、一般的に、家庭裁判所の調査官による調査が行われて、家庭の環境や子どもの意向を、家庭や通学先の訪問や、面談での聴き取りなどの方法にて調査をします。

その結果を踏まえて、双方が合意し、調停が成立した場合には、親権者が変更されます。

話し合いで同意ができない場合は、調停から審判へと手続が移って、調査結果や双方の言い分を考慮し、家庭裁判所が親権者変更を認めるかどうかを判断します。

当事務所では、御依頼いただいた方に対し、これらの親権者変更の交渉や、調停、審判にあたって必要となる準備に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。

些細なことでも、気になることが浮かんでいる方は、お気軽にご相談ください。

再婚禁止期間について

従来、民法は、第733条1項において「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」という。いわゆる女性の再婚禁止期間が定めています。

この100日という期間も、2016年(平成28年)に民法が改正する前は「6カ月」と、より長い期間が定められていました。

離婚後に生まれた子どもについては、従前の法律では、嫡出推定規定(子が生まれた時期によって父親を推定する規定)によって、離婚後300日以内に生まれた子は、別れた夫、すなわち前夫の子として、また、婚姻から200日経過後に生まれた子は、現在の夫の子として、推定をすることが定められています。

この100日を経過しないと再婚できないと定める再婚禁止期間や離婚後に出生した子供の戸籍に関する民法の規定については、従前から女性差別や無戸籍児の発生の原因になっているとの批判が指摘されておりました。こうした批判を受け、法制審議会や国会でも議論がされ、令和4年12月10日に「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)」が国会で成立するに至りました。

この法改正により、女性の再婚禁止期間は完全に撤廃され、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされました。

この改正後の民法の施行日は、令和6年4月1日です。

令和6年4月1日以降に離婚した女性は、即時に再婚ができるようになります。

離婚だけすれば良いのか

このページでは、離婚届の書き方、提出の仕方など離婚届にまつわる解説を行いました。

この記事に従って離婚届を出していただければ、法律上も有効に離婚を行うことができます。

しかし、離婚だけできれば良いのでしょうか。

たしかに、離婚届を出すだけで離婚はできます。しかし、お子様がいらっしゃる方は、離婚した後の養育費の心配が残るはずです。離婚した相手がどうやって子供と会うのかという面会交流の問題について不安を感じている方もいるかと思います。お子様がいらっしゃらない場合でも、夫婦が結婚している間に築いた財産を分配するのかどうか、分配するとしてどうやって分配するかといった財産分与の問題は、離婚届を出すだけでは解決されません。

このような離婚に派生して生じる問題は、別途、当事者間で話し合って解決する必要があります。しかし、相手方が養育費を一切払ってくれそうにない、財産分与を拒否してくる、そもそも話合い自体を行えるような雰囲気でない、など不公平で不合理な状況に身を置かれ困っていらっしゃる方もいるかと思います。

こうした問題でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人グレイスにご相談ください。グレイスは、離婚など親族関係の問題を専門的に扱う部署(家事部)を設けてお客様のご相談対応に当たっております。養育費・財産分与などの問題の解決を希望される際は、離婚問題に精通した家事部所属の弁護士が、お客様の代理人となって相手方と交渉を行い、必要があれば裁判その他の法的手段を使用してお客様の権利を擁護いたします。

弁護士法人グレイス家事部では、初めてのお客様のご相談は30分間、無料でご対応差し上げております。離婚に関係する問題で少しでもお悩みの方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスへお問い合わせください。

弁護士法人グレイスへは、以下の問い合わせフォームにご入力いただくか、直接お電話をいただくことでお問い合わせいただくことが可能です。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、

受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

女性のための離婚相談ページ

男性のための離婚相談ページ

離婚の種類・手続きについて更に詳しく知りたい方はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、

受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。